很可惜,我的文物收藏家陈来华先生于多年前,已将这块匾赠给厦门的华侨博物馆了。

他曾告诉我,在做这个决定之前,曾与本地的有关部门接洽,但没人有兴趣“领养”。

萃英书院(创立于1854年)的旧址在远东广场(Far East Square)的范围之内。因为是法定保留建筑物,其复建工程必须根据原有的图样和风格进行。

至于用途方面,当然是以“适者生存”为考量。目前在这里营业的是间中式餐馆。

有块“微笑画室”匾,20多年前也被送回广州了。请留意我以后的故事。

Tuesday, 23 October 2012

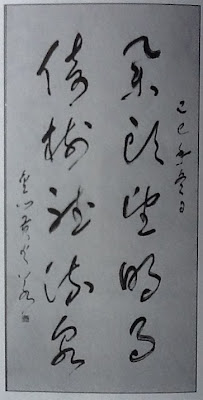

谭恒甫题天演大舞台

据说,大华戏院是在1930年前后开始兴建的,至今有70 - 80年的历史。这座保留“高楼”,外观古色古香,为牛车水的地标之一。原来的主人余东旋(1977-1941)是为家喻户晓的锡矿与地产大王。他也是“余仁生”的第二代掌舵人,把业务从大马扩展到新加坡和香港。据估计,他逝世时遗留下的财富,堪称亚洲第一。

谭恒甫于1932年南来新加坡,当时他已62岁,“天演大舞台”大概是他早年的代表作之一。

谭老在世时很受华社的尊重,并于许允之、吴纬若齐名,有“星洲三大书法家”美誉。就算于市区重建后的今天,也不难找到他提的匾额,例如:“南通有限公司”,“振益”与“陶丰”。

谭恒甫于1932年南来新加坡,当时他已62岁,“天演大舞台”大概是他早年的代表作之一。

谭老在世时很受华社的尊重,并于许允之、吴纬若齐名,有“星洲三大书法家”美誉。就算于市区重建后的今天,也不难找到他提的匾额,例如:“南通有限公司”,“振益”与“陶丰”。

黄火若题的金门会馆

黄火若(1910 - 1994)生前住在东海岸富兰克道(Frankel Avenue)附近,离已故新加坡总统黄金辉的住家不远。

上世纪90年代初,我与同乡书画家子昭先生曾两次去拜访他。当时他已有80出岁,但行动还能自如。他给我的印象是个子不高,有点瘦小,谈笑风趣,滔滔不绝。

60岁后,他专攻今草。笔走龙蛇,字如其人。

黄火若也常为人题匾,“金门会馆”和大礼堂内的“庆昌堂”便是他的杰作。

他在1992年出版“今是堂剩稿”一书,收集了他的诗、文章和书法。本人有幸获赠一本,由他亲笔签名。

注:新加坡金门会馆前身为孚济庙,创建于1876年。旧址在牛车水史密斯街(Smith Street)。

上世纪90年代初,我与同乡书画家子昭先生曾两次去拜访他。当时他已有80出岁,但行动还能自如。他给我的印象是个子不高,有点瘦小,谈笑风趣,滔滔不绝。

60岁后,他专攻今草。笔走龙蛇,字如其人。

黄火若也常为人题匾,“金门会馆”和大礼堂内的“庆昌堂”便是他的杰作。

他在1992年出版“今是堂剩稿”一书,收集了他的诗、文章和书法。本人有幸获赠一本,由他亲笔签名。

注:新加坡金门会馆前身为孚济庙,创建于1876年。旧址在牛车水史密斯街(Smith Street)。

Monday, 1 October 2012

匾额书法

本文于9月29日发表于新加坡联合早报。

匾额或招牌是书法最具实用性的表现形式。早期华人南来,因从事各种商业、文化、宗教等活动,需要在建筑门屏上悬挂匾额,表达该建筑的名称和性质。著名的商店更以拥有“老招牌”或“金字招牌”为荣。

这些匾额集字、印、雕、色于一体。书体方面,各体皆有,但以楷、行楷、魏碑、隶书体最多,形成早期新加坡街景的一大特色。

位于北京街与厦门街交接处的“成发”是早期制做匾额的著名公司之一。我20多年前曾在这附近上班。午餐时间经过该店, 常停下来与“成发”的老板闲聊,听他讲有关匾额书法的故事。据说“成发”是间百年老店,承接过无数的匾额,店里存有已故吴纬若所写的招牌书法的影印本,以 备日后顾客的要求。

匾额书法的特征是稳重、雄健和有笔力。大都是特别聘请著名的书法家题写的。早期除了有“星洲三大书法家”之称的谭恒甫、吴纬若和许允之外,其他受欢迎的高手包括舒健、崔大地、李毓川、何星斋、黄火若、罗丹(厦门)、黎省三、黄葆光、叶竹溪等。

新加坡已故国宝潘受先生主要是题写有关文化、教育和宗教建筑的匾额,如“华裔馆”和“光华学校”等,商用的招牌比较少见。

清末科举殿考出身的朱汝珍和岑光越及民国时代的政治家如林森、于右任、叶恭绰、吴铁城都曾在新加坡留下墨迹。

不少匾额是由名人题给,但书法高手代笔,如“群策匡时”、“同德书报社”和“醉花林”便是很好的例子。

我从小便对匾额书法产生兴趣。在接触颜真卿和柳公权的碑帖之前,它们可说是我的良师益友。每天上下学途中,总要望它们一眼,打个招呼才行。

传统匾额日渐减少

随着城市重建步伐的加快,传统的匾额已逐渐消失了。虽然新加坡城市重建局在保留传统建筑物方面已尽了很大的努力,如划定多个传统店屋保留区,但也因用途的改变和产权的转移,传统的匾额已被新式的招牌或电脑字体取代了。

众所周知,笌笼是个非常混杂的地区,各种用途的建筑物都有。好多受市区重建所影响的庙宇和社团都来这里落户,值得研究的匾额确实也不少。但若想要为这里的匾额拍照作记录,恐怕会引起不必要的误会和不便。

我20多年前曾花了好多周末的宝贵时间,走遍新加坡多个商店保留区的大街小巷,为这些将走入历史的匾额拍照作记录。现在回想起来,当时或者我可以发动一组人来进行这份有意义的工作,收获肯定会更大。

Subscribe to:

Comments (Atom)